【発表論文】

“Two- and three-dimensional neuropeptidomic landscape in the central nervous system of an invertebrate chordate, Ciona robusta.”

iScience (2025) 28, 113413

大杉 知裕1、白石 慧1、笹倉 靖徳2、菅原 孝太郎1、山垣 亮1、山本 竜也1、佐竹 炎1

1.公益財団法人サントリー生命科学財団 生物有機科学研究所 2. 筑波大学 下田臨海実験センター

Open access DOI: 10.1016/j.isci.2025.113413

■研究の背景:原始的な脊索動物、ホヤの脳(脳神経節)に構造はあるのか?

ホヤは、私たち人間を含む脊椎動物と同じ祖先から進化してきた生き物で、脊椎動物の進化を理解する上でとても重要な存在です。脊椎動物の脳や神経の仕組みはとても複雑ですが、その原始的な仲間であるホヤの神経系については、これまで詳しくはわかっていませんでした。そこで私たちは、ペプチドという物質を作る神経に目印となる蛍光タンパクを光らせるホヤを作り、その神経の広がり方を全身で調べてきました(Osugi et al. PLOS ONE 2017, Osugi et al. Sci Rep 2020)。一方で、ホヤの「脳」にあたる部分は、長さわずか0.5ミリほどの楕円形をした脳神経節と呼ばれる組織で、そこに脊椎動物のような複雑な構造があるのかどうかはまだわかっていませんでした。

■研究の成果:ホヤの脳における神経ペプチドの2Dおよび3Dアトラスの構築

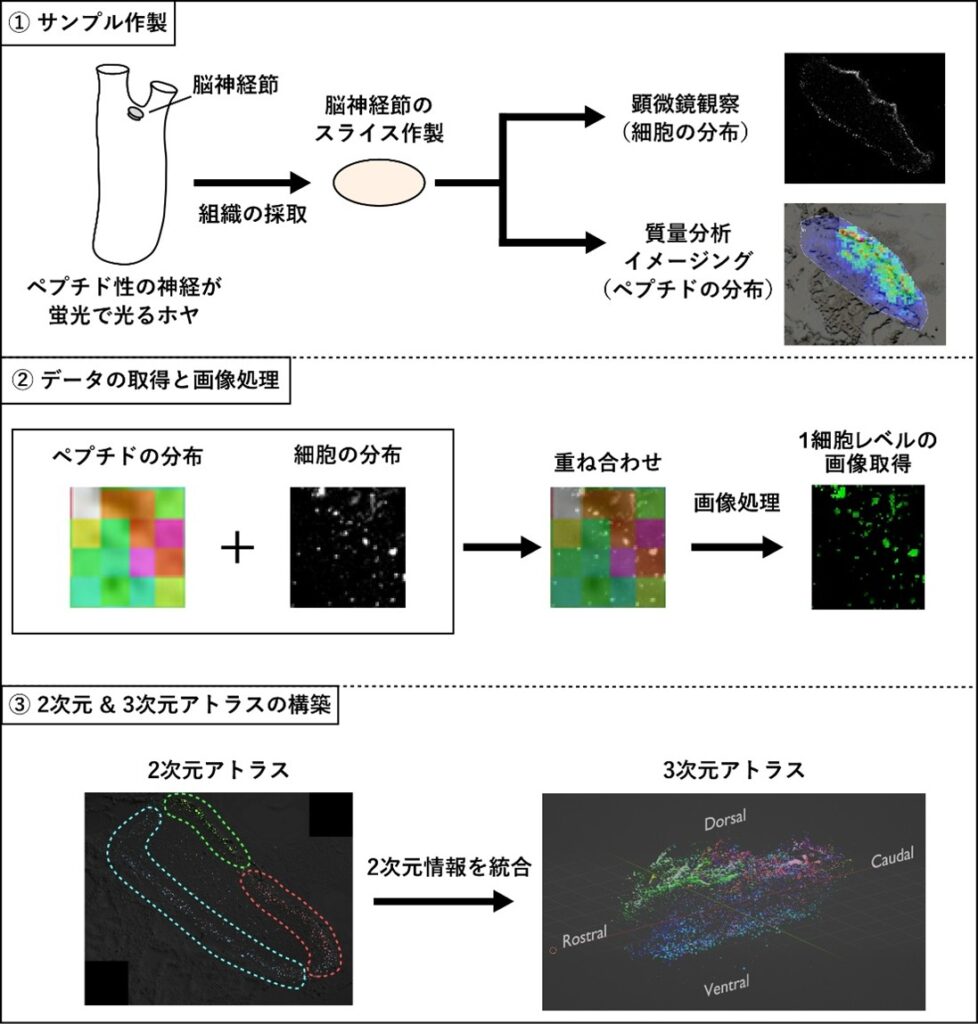

ホヤの脳にあたる脳神経節の構造を明らかにするため、私たちはこれまで研究してきた「ペプチドという物質を使う神経に光る目印をつけたホヤ」に注目し、その視点から脳の構造を調べることを考えました。まず、脳神経節をとても薄く切り出し、蛍光顕微鏡で神経細胞の分布を観察しました。次に、その同じ切片に対して質量分析イメージングという方法を使い、約20種類の神経ペプチドがどこに分布しているかを調べました。さらに、顕微鏡で得られた細胞の画像と、質量分析イメージングで得られたペプチドの分布画像を、画像処理の工夫によって重ね合わせることで、「どの細胞にどのペプチドがあるのか」を一枚の画像として示す新しい方法を確立しました。こうして、脳神経節全体をおよそ20枚の切片に分け、その全てで神経ペプチドの分布を細胞レベルで可視化することに成功し、ホヤの脳における2次元および3次元の「脳地図(アトラス)」を作り上げました。

■2Dおよび3Dアトラスから見えてきたホヤの脳の構造

脳アトラスのペプチド分布をもとに解析したところ、ホヤの脳は大きく3つの領域に分けられることがわかりました。この脳アトラスは同時に多数のペプチドがどこに、どのペプチドと一緒にいるかが一目でわかります。それぞれのペプチドを調べていくと、一つの細胞に複数種類のペプチドが同時に存在するという、脊椎動物ではあまり見られない特徴的な分布も明らかになりました。また、私たちがこれまで研究してきた卵の成長をコントロールするペプチド(CiTK-I、cionin、CiNTLP-6)が特定の領域にまとまって存在していることもわかり、ホヤの脳がある程度「役割ごと」に分かれている可能性が示されました。つまり、脊索動物の中枢神経系は、進化の初期段階からすでに特定の構造や機能を持っていた可能性があるのです。本研究で作成したホヤの脳アトラスは、脊索動物における神経ペプチドシステムの進化を理解するうえで新しい手がかりを与えてくれました。ホヤのペプチドには、まだ機能が分かっていないものが多くあります。今後はホヤのペプチドの機能をさらに調べ、脳アトラスを充実させたものにしていきます。

内容に関する問い合わせ先: 大杉( ←Click )