小腸における植物由来鉄の新しい吸収メカニズム

【発表論文】

“An amino acid transporter in the small intestine mediates basolateral efflux of plant-derived nicotianamine iron complexes”

J. Biol. Chem. (2025) 301: 110731

村田 佳子1、藤澤 真琴1、渡辺 健宏1、松原 伸1、高瀬 悠太1、高橋 俊雄1、難波 康祐2、山形 敦史3、寺田 透4

1, 公益財団法人サントリー生命科学財団・生物有機科学研究所

2, 徳島大学大学院薬学部・有機合成薬学分野

3, 国立研究開発法人理化学研究所・生命機能科学研究センター

4, 東京大学大学院農学生命科学研究科・応用生命工学専攻

Open access DOI: 10.1016/j.jbc.2025.110731

■研究の背景:植物性食物由来のニコチアナミンによる小腸での鉄吸収

鉄は生命維持に欠かせない必須ミネラルの一つです。人は、穀物や野菜などの植物性食品に含まれる鉄イオンや、肉や魚などの動物性食品に含まれるヘム鉄を小腸から吸収しています。これまでに、鉄の吸収は主に十二指腸に存在する専用のトランスポーターによって行われることが明らかにされていました。

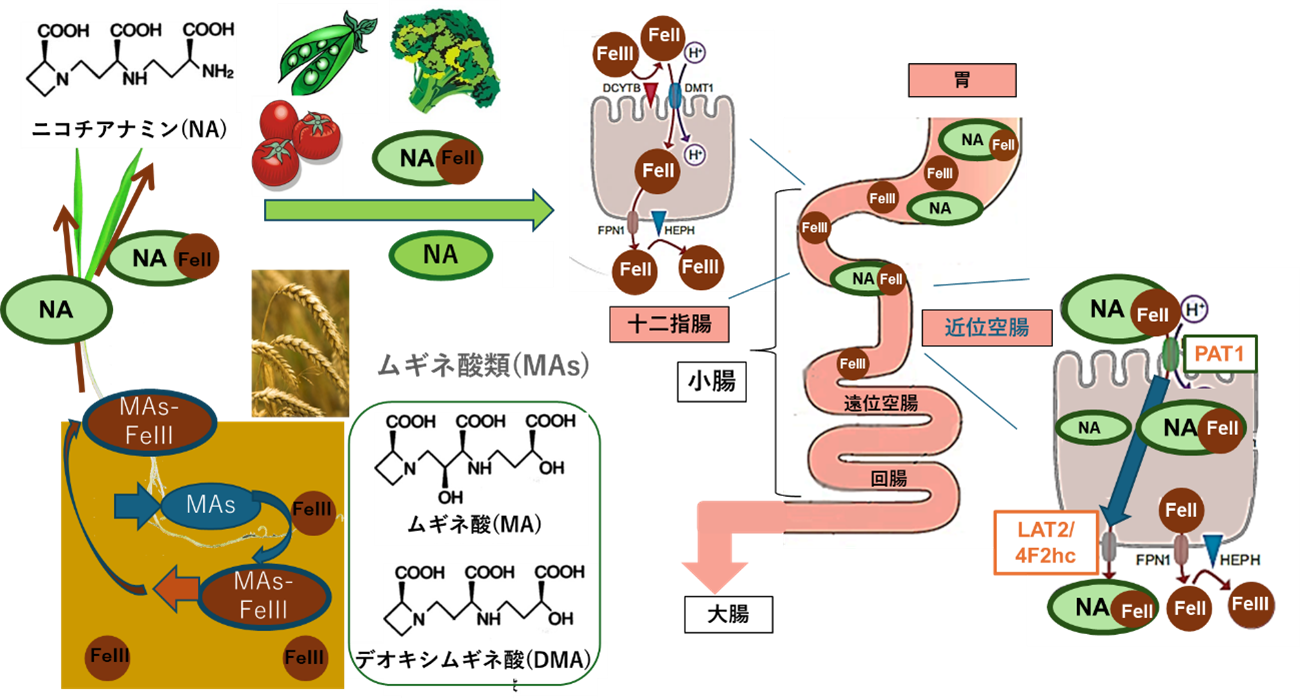

一方で、多くの植物は「ニコチアナミン(NA)」を含んでいます。NAは植物の体内で鉄と結合して安定な錯体(複合体)を作り、鉄を輸送する重要な役割を担っています。実は、イネ科植物が土壌から鉄を取り込むときに利用する「ムギネ酸」は、このNAから作られるものであり、私たちの研究所でもその発見や構造決定、化学合成に長年携わってきました。一方で、NA-鉄錯体が哺乳類の鉄吸収にどう関与しているのかは長らく謎のままでした。

私たちの研究によって、従来考えられてきた十二指腸での鉄吸収とは異なる経路が存在することが明らかになりました。この経路では、近位空腸にある「PAT1」と呼ばれるアミノ酸トランスポーターを介してNA-鉄錯体が吸収されることを解明することができ、2021年に報告しました。(J Biol Chem. 2021,296:100195. doi: 10.1074/jbc.RA120.015861. 著書「Iron in Biology」The Royal Society of Chemistry 2025, p177-194 Chapter 12: Iron-phytosiderophore and the Mechanism of its Uptake from Soil)

■研究の成果:吸収されたNA鉄錯体はアミノ酸輸送体により小腸から排出される。

今回の研究では、小腸に取り込まれたNA-鉄錯体がその後どのように体内へ運ばれるのかを調べました。輸送体を発現させたアフリカツメガエル卵母細胞に放射性鉄トレーサー59Fe(II)を取り込ませる実験によって、NA-Fe(II)複合体を血管側へ排出する役割を持つ輸送体が特定されました。それは「LAT2」と「4F2重鎖(4F2hc)」からなるヘテロ二量体型アミノ酸輸送体でした。

LAT2/4F2hcを発現させた卵母細胞では、通常の鉄排出経路であるフェロポーチン1(FPN1)による遊離鉄の輸送よりも、NA-59Fe(II)の排出が有意に高く、特異的なNA-鉄排泄機構の存在が示されました。また、アミノ酸排出を促進することが知られるLAT2変異体(N134S)でも同様にNA-鉄の排泄が増加しました。さらに分子モデリングにより、LAT2の基質結合空洞がNA-鉄錯体を収容可能であることが示され、NA-鉄がアミノ酸と同じ入口から排出される可能性が強く示唆されました。

加えて、小腸内におけるPAT1およびLAT2/4F2hcの発現パターンは、十二指腸よりも空腸近位部で高いことが分かり、実際にNA-鉄を投与したマウスの小腸における鉄とNAの分布もこのパターンと一致していました。これらの結果は、これまで知られていた十二指腸での「遊離鉄の直接吸収」とは異なる、空腸における「NA-鉄錯体を介した鉄吸収」の存在を裏付けるものです。(図1)。

■まとめと今後の展望

今回の成果は、哺乳類における新しい鉄吸収の仕組みを解明したものです。このような未知の吸収経路を明らかにすることは、鉄欠乏症や鉄過剰症といった疾病に対する新たな治療法・予防法の確立に資する可能性があります。今後、鉄錯体の小腸からの取り込みとその後の体内輸送について、関与するトランスポーターや基質認識機構をさらに詳細に明らかにすることで、栄養学や医学における新展開が期待されます。